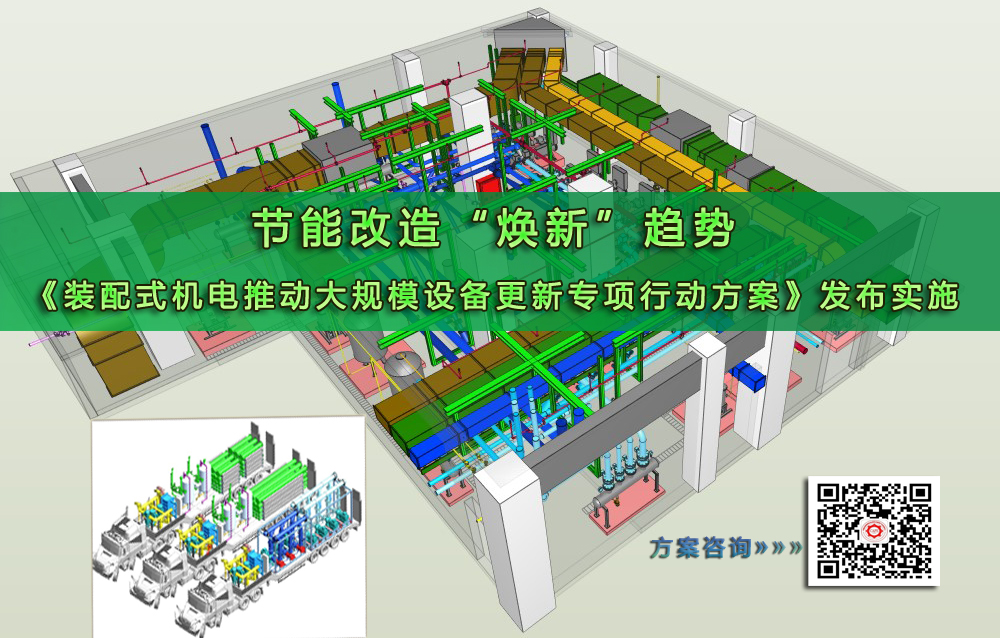

今年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年。集团微信开设“建证城市新生”专栏,分享集团“十四五”时期的城市更新实践故事,引导广大干部职工以学促干,以更大力度持续推进城市更新行动,奋勇争先,决战决胜“十四五”。今天为您分享“国资央企这五年”——深圳国贸大厦数字化改造项目案例。

△深圳国贸大厦

负责深圳国贸大厦空调机房巡检班组的尹师傅最近轻松了不少:“大厦有5个配电房、3个水泵房和1个空调机房,分布在不同位置,以前人工巡查跑一次要2个小时,现在AI在20秒内就能完成巡检。数据多‘跑路’,咱们维保就少跑腿,效率比以前高多了!”

中建三局为深圳国贸大厦量身定制的数字运维管理平台上线两个月来,实现大厦空调、照明等设备综合能耗降低18%,节省近350个人工巡检工时,将机房运维效率提升了80%。

深圳国贸大厦是一个时代的见证:中国最早实行招标的建筑工程;国内最高的旋转餐厅,并在长达十年时间中一直占据“全国第一高楼”的位置;施工单位中建三局在国内率先大面积运用滑模施工,创造了“三天一层楼”的建设速度,被载入深圳经济特区和新中国建设的史册,成为改革开放的代名词。

但在投用30多年后,曾经风光无两的深圳国贸大厦也不可避免地面临设备老旧、智能化水平不足、巡检运维效率不高等问题。大厦建设方深物业集团与施工方中建三局再次携手,让这座老建筑实现“数字新生”。

因年代久远,手绘图纸不全,为精细又真实地还原大厦全貌,中建三局技术团队将存留手绘图纸全部转化为电子版,与实景一一比照作人工修正,没有图纸的单元则拍摄实景图片,通过AI技术生成电子图纸。“每个设备房、标准层、裙楼都至少跑一遍,保证数字参数的准确。”项目负责人黄根说。

数据模型与建筑实体的精准映射,需要309个控制设备、4589个监测点位及150余个接口的协调运作。

“太神奇了!一模一样!”当看着自己巡检了20多年的大厦跃然“云端”,国贸大厦物业巡检员陈师傅十分激动。“如果将建筑比作人体,这个模型则让国贸大厦结构、神经感应系统的每一处细节都清晰可见,管理人员可随时查看各处设备情况。”黄根介绍。

本次改造的重点在空调、电气等系统,然而,大楼中还有许多单位、商铺需运营。如何在不影响大厦正常运营的情况下实现升级?

团队集思广益,大胆提出带压开孔作业方案,在保障大厦商业功能照常运转的前提下完成智能物联网设备安装,并采取晚间作业,在早上七点前恢复大楼正常运转。“有的老设备还能用,重新敷管布线损耗率高、工时长,项目团队便以采用自带发射信号的设备为主,通过无线部署的方式进行施工。”黄根说。就这样,让看似表面并无变化的深圳国贸大厦“悄无声息”完成一场蜕变。

△大厦原有水泵上新装的无线智能压力表

走进大厦地下二层的水泵房,可以看见有趣的一幕——产自1983年的泵机,纷纷戴上来自2024年的“智能手表”,通过传感发射链接平台实时反馈数据,实现各项智能调控功能。“之前只听说大厦要改造升级,以为还没动工呢,没想到都改造完成了!”国贸大厦旋转餐厅接待员小李很惊讶,“难怪最近空调的温度稳定多了,不再像以前调整起来要几个小时。”

“之前巡检设备靠眼看、耳听、鼻闻、手摸,数据也只能靠人工抄表,有时仪表还会出现较大误差。”提起改造前的工作日常,陈师傅回忆,“没人比我更熟悉这些设备了!以前每次休假我心里都不踏实,总担心它们过热过载。”

“我们在智能监测的基础上,充分吸收班组老师傅的经验,进一步优化数字运维管理平台,打造全自动运行‘无人机房’。”项目平台研发工程师黄勇航介绍。改造后,巡检人员仅需一台平板电脑,便可“云端漫步”在空调机房、配电室等区域,动动手指就能完成对整座大楼的巡检。

△改造后的深圳国贸大厦实现AI能源监测

“有了替我们跑腿的‘智慧管家’,我们就能把更多精力和经验用在提升服务质量上,休假的时候心里也踏实多了。”陈师傅感叹。

机电设备均为定频运行、无法变频控制,空调系统开关和加减机完全依赖人工……这是许多年代久远建筑的通病。为摸清大厦的建筑能耗及碳排放“家底”,项目团队为大厦量身定制智慧能源管理系统,动态联动团队建立的碳排放因子数据库,通过智能电力监测设备自动核算碳排放量,并对各项设备设立能耗定额标准,实现建筑碳排监测、核算、报告全过程管理,同时与中建三局绿色低碳技术研究院合作制定优化方案,建立能耗对比模型,根据人流量变化对空调系统、配电室、照明系统进行智能调控,预计整体能耗降低18%以上,每年节电约55万度、减少碳排放549吨。

“效果超出预期!”中建三局一公司项目研发总监曾宪坤的汇报,获得深圳国贸物业管理有限公司领导的认可点赞。“我们成功让大厦向着楼宇能耗资源优化配置、物业智慧服务水平提升迈进了一大步。”而这份可喜的成果,也为中建三局后续进军老旧建筑低碳改造市场积累了可复制推广的宝贵经验。